Google AdSenseに新しく登場した「Labs(ラボ)」という機能をご存じでしょうか?

この機能は、従来の広告運用とは異なる「実験的な取り組み」を試せる場として、今注目を集めつつあります。

とはいえ、「Labsって何?」「使っても大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、「Labs」がもたらす変化とその裏側にあるGoogleの戦略的な意図、さらに未来への可能性について多層的に読み解いて解説します。

Google AdSenseに「Labs」が登場した

今から遡ること3年前の2022年11月1日、Googleアドセンスから管理画面に通知が来ました。

その内容は「Labs」に関してのお知らせでした。

Googleアドセンスからの通知は次のような内容です。

AdSense Labs はテスト機能として、一部のサイト運営者様にのみ提供しています。Labs には、まったく新しい広告フォーマットなどが含まれる場合があります。ぜひ Labs の機能をお試しになり、フィードバックをお寄せください。

引用:GoogleAdSenseからの通知 2022年11月1日

実は「Labs」は以前からもあったようです。

ネット上では2019年にも「Labs」に関する記事を確認しています。

Googleは当時、AdSenseのダッシュボード内に「Labs」という項目を追加し、ユーザーに対して新しい機能を実験的に公開する取り組みをスタートさせました。

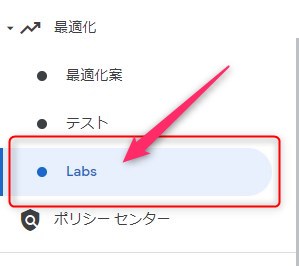

そこで実際に「Labs」を開いてみましょう。

管理画面から「最適化」を選択すると以下の様に「Labs」が見えてきます。

ただし、Googleが選んだサイトだけなので表示されない方もいるはずです。

これは一部のユーザーに限定されて提供されており、現段階ではパブリックな機能というよりも「実験室(ラボ)」としての性格が強いです。

では、話を現在2025年4月に戻します。

限定的な提供とその目的

この「Labs」は、Googleが将来的に導入したい機能をテストし、実際のユーザーからのフィードバックを得ることを目的としています。

そのため、不特定多数のパブリッシャーではなく、限定的に選ばれたアカウントで段階的に提供されているのが特徴です。

現段階では「Labs」が表示されていないユーザーも多く、今後さらに拡大されるかどうかも未定。

あくまでもGoogle内部の実験を“外部の現場”でテストしている状態だといえるでしょう。

代表的な機能の例

現時点で確認されている主な機能としては以下のようなものがあります。

- 自動広告の最適化(AIによる広告の配置と表示形式のチューニング)

- ページ単位での広告制御(記事ごとに非表示設定や位置調整が可能)

- レポート機能の進化(広告が表示された場所や成果の傾向をより明確に可視化)

これらはいずれも、従来のAdSenseの「設定して終わり」ではなく、「動的に最適化する」方向への進化の一環だと読み取れます。

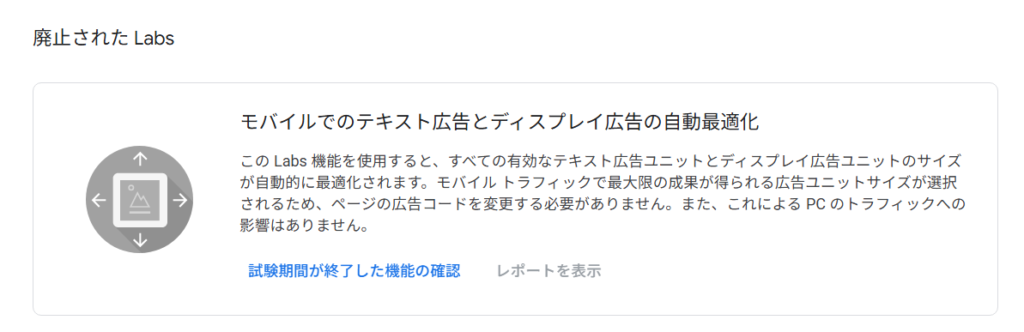

次の事例は、すでにテストが終わったものです。

テストが完了すると、Labs一覧から、「廃止された Labs」の一覧に移動します。

その事例です。

実際にユーザーへ利用開放したものもあります。

その場合は、以下の様にここから機能を有効にすることができます。

このテストで使用した「広告インテント」を、ぼくは自動広告を使い有効にして収益を上げています。

Labsの内部構造と導入背景

「Labs」という言葉からもわかるように、ここで展開されている機能はまだ“完成形”ではありません。

しかし、その背景にはGoogleの広告運用戦略や技術的な進化が深く関係しています。

「Labs」の要素を丁寧に分解していくことで、目的や意図がより明確になります。

主な機能構成

Labs内の各機能は大きく分けて次の3つの柱で構成されています。

- 広告配置の最適化:AIによって、ページ構造やユーザー行動に応じた最適な広告位置を自動判断

- UI/UX制御の強化:パブリッシャーが細かく表示条件をカスタマイズできる柔軟性のある制御機能

- インサイト分析の深化:これまで以上に高度なレポートが提供され、収益要因や広告の貢献度が可視化

これらは従来のAdSenseが抱えていた「ブラックボックス感」を減らす意図もあると見られます。

技術背景にあるもの

これらの機能が実現可能になった背景には、GoogleのAIや機械学習(ML)技術の進化があります。

特に「ユーザー体験を損なわずに、収益性を最大化する」ためのアルゴリズム改善が大きな軸です。

さらに、Googleが推し進めるCore Web Vitalsやページエクスペリエンスの重要視が、広告表示にも強く影響を及ぼすようになりました。

要するに、「広告もUXの一部」という意識が求められる時代に突入したということです。

Labsが抱える潜在的な問題点

新しい機能というのは、常に魅力的である反面、見えにくいリスクや課題も内包しています。

特にLabsのような「未完成の試験場」では、導入によって想定外の不具合や混乱が生じることもあり得ます。

パブリッシャー側の不安

Labsの導入によって得られる効果は、サイトの構造やユーザー属性によって異なります。

そのため、導入しても「思ったほど成果が出ない」「むしろ収益が下がった」ということも十分にあり得ます。

また、詳細なマニュアルがない中で新機能を扱うのは、特に初心者のパブリッシャーにとって大きなハードルです。

「何が正解かわからないまま試す」という行為は、ブログ運営において大きなストレスになりかねません。

Google側が抱えるジレンマ

Googleとしては、ユーザーからのリアルなフィードバックを得たいはずですが、使う人が少なければデータが集まらず検証が進みません。

また、Labs機能が「新しい推奨設定」と誤解されてしまうと、本来の意味である“実験”が形骸化してしまいます。

このように、LabsはGoogleにとっても微妙なバランスの上にある存在なのです。

活かすための戦略的なアプローチ

では、このLabsを“試す”のではなく“戦略的に活用する”にはどうすればいいのでしょうか?

答えは、慎重かつ段階的に機能を分析し、自分のサイトと向き合いながら使いこなす姿勢にあります。

パブリッシャーの対策

パブリッシャー側の対策としては、以下に示す3つのポイントがあります。

- 段階的に導入する:いきなり全体に適用せず、一部のページでABテストを行う

- 効果測定を行う:Googleレポートの変化を日別・ページ別に記録し、データとして活用

- 他者の事例に学ぶ:フォーラムやSNSでの報告を収集し、設定のコツを知る

これらを実践することで、Labsを「危険な実験」ではなく「計画された最適化」の場に変えることができます。

Googleへの期待と要望

Google側にも、ユーザーが迷わずに使えるようなナビゲーションやドキュメントの整備が求められます。

また、機能ごとの影響度や「導入前後の変化値」などを視覚的に表示できれば、利用のハードルは大きく下がると思います。

Labsがもたらすかもしれない未来

最後に、あくまで予想ではありますが、「Labs」の先にある未来を想像してみましょう。

それは広告という存在が、コンテンツと一体化することで、ブログ記事の読者にとっても価値あるものとなる世界です。

広告運用のフルオート化へ

AIがユーザー行動をもとに、最適な広告の内容・位置・タイミングを判断し、自動で運用を回す。

そんな未来では、パブリッシャーは収益最大化のための戦略を考えることに集中できるようになります。

広告がUXを進化させる時代

今後は「広告=邪魔な存在」という価値観が変わるかもしれません。

読者にとって役立つ広告が表示され、「広告も情報の一部」として受け入れられるようになる可能性があります。

まとめ:Labsは「試す価値のある未来」への入口

Google AdSenseの「Labs」は、まだ発展途上の実験的な機能でありながらも、未来の広告運用に向けた“予告編”とも言える存在です。

単なる新機能ではなく、「広告はもっと洗練されたUXになるべき」というGoogleの強い意志が読み取れる取り組みでもあります。

たしかに、未完成の機能を使うリスクや不透明さはあります。しかし、だからこそ今このタイミングで触れておくことは、他のパブリッシャーとの差別化につながるチャンスでもあります。

重要なのは、「Labs=自動化されるから楽になる」ではなく、「Labs=広告運用の理解が深まるきっかけ」として捉えること。

積極的に試し、失敗し、そして改善していくことで、自分だけの最適な収益スタイルが見つかる可能性があります。

そして何より、広告の未来はすでに動き出しています。Labsを通じてその片鱗に触れられる今こそ、パブリッシャーとして一歩先を行くチャンスなのかもしれません。